L’antico insediamento, scoperto alle pendici del monte Meliuso, oggetto di scavi a partire dagli anni ’80 del ‘900, è prevalentemente classificato dagli studiosi “insediamento siculo ellenizzato”.

Grazie al buono stato di conservazione dei resti archeologici, esso rappresenta un caso emblematico per comprendere le forme in cui si è manifestato il contatto tra i coloni greci e “indigeni”, in un’area della Sicilia a lungo considerata marginale per la scarsità di notizie storiche. La sua importanza risiede nella possibilità di riflettere e gettare nuova luce sulla nozione stessa di “ellenizzazione” in quanto categoria storiografica.

Dal punto di vista geografico, il sito è localizzato sul versante tirrenico dei Nebrodi, e si inserisce nel vasto spazio compreso tra quelle che sono state le chorai greche di Zancle-Messana e Imera. Una zona definito da Erodoto, nel V sec. a.C., come “territorio abitato dai Siculi[1].

Si tratta di un’area che comprende la catena montuosa dei Nebrodi e il tratto di costa su cui essa si affaccia, lungo circa 170 km, e che se si tiene conto della sua conformazione, alla luce del concetto di “vocazione territoriale”, è possibile ipotizzare già antropizzata, precedentemente alla colonizzazione greca, secondo il modello proposto da Giancarlo Cataldi, in cui un ruolo prioritario per la sua strutturazione è svolto dai percorsi di crinale.

Lungo tali tracciati, che dallo spartiacque principale si diramano verso la costa, si addensano i ritrovamenti, e sugli stessi percorsi, in posizioni naturalmente difese, spesso in corrispondenza dei promontori di testata si assiste al sorgere, in epoca protostorica, di una serie di insediamenti di altura, ad opera di gruppi umani provenienti a più ondate dall’Italia peninsulare.

Si può dunque immaginare, durante le prime fasi della colonizzazione greca, questo territorio configurato come una rete di piccoli centri abitati dei quali solo di alcuni si conosce il nome (Abakainon, Agatirnon, Alontion, Apollonia).

In questo quadro, attraverso la lettura delle strutture portate alla luce, il sito rimasto anonimo nei pressi di Gioiosa Guardia mostra il risultato delle relazioni tra greci e popolazioni autoctone, nell’evoluzione delle sue forme insediative.

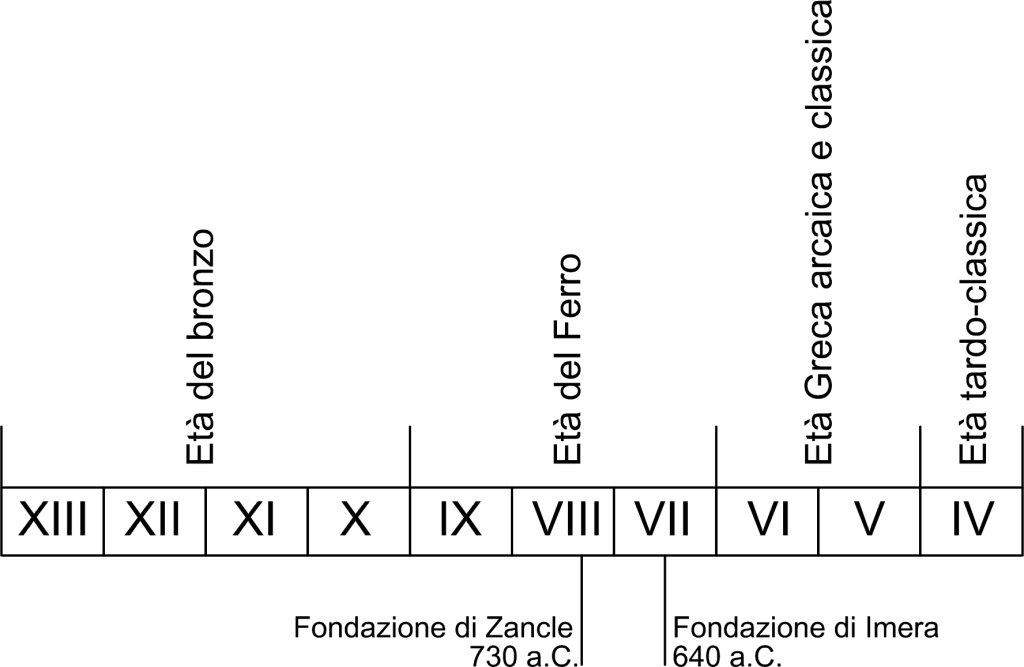

Gli scavi hanno messo in evidenza diverse fasi di occupazione del luogo[2], abitato in maniera continuativa per circa nove secoli, la cui economia si basava sulla vocazione mineraria dell’area:

Una prima fase durante l’età del Bronzo (XIII-X sec. a.C.) che risulta fortemente alterata dalle trasformazioni successive ed è testimoniata da alcuni frammenti ceramici (cultura dell’Ausonio II) che documentano la presenza in quest’area di comunità la cui cultura ha radici nella penisola italica.

L’utilizzo del luogo durante l’Età de Ferro (IX – prima metà VII sec. a.C.) è riconoscibile attraverso i resti di alcune capanne di forma circolare allungata o ovale. Alla fine di questo periodo compaiono le prime produzioni di origine coloniale, a indicare i primi contatti del centro con i coloni che percorrevano la costa.

La successiva epoca greca (fine VII – V sec. a.C.), corrispondente al periodo di maggior sviluppo dell’insediamento, mostra i segni dell’influenza della cultura ellenica nei confronti della popolazione autoctona.

Verso la fine del VII sec. a.C. si assiste infatti a una importante trasformazione, per cui le capanne circolari vengono sostituite da strutture mono o bicellulari di forma rettangolare. È in questo frangente che si verifica l’intensificarsi dei contatti con i greci provenienti da Zancle (fondata nel 730 a.C.) che percorrendo il lungo tratto di costa fondano nel 648 a.C. Imera, servendosi probabilmente anche di punti di approdo intermedi. I sempre più frequenti scambi potrebbero aver portato a una presenza stabile, all’interno delle comunità sicule, di coloni greci che grazie al loro bagaglio culturale diedero impulso all’adozione di nuove forme abitative.

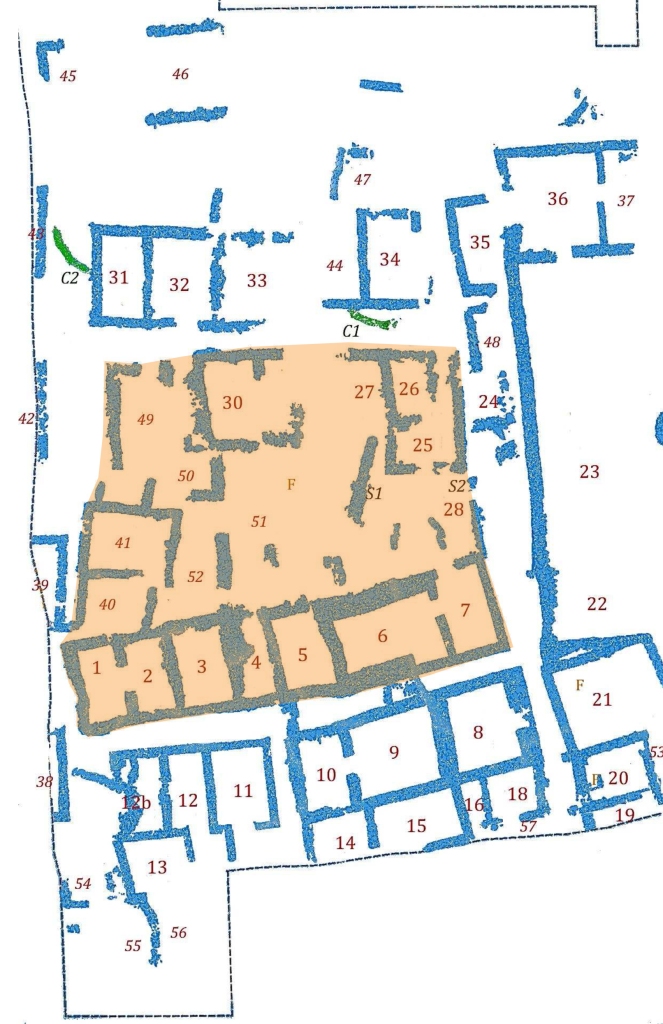

Tant’è che nel corso del VI secolo a.C. l’abitato subisce una graduale trasformazione, e le abitazioni monocellulari si ampliano e in alcuni casi diventano di due piani. Mediante la chiusura di precedenti spazi di disimpegno esse vengono articolate in più ambienti (da due a quattro) assumendo una configurazione rettangolare allungata in direzione est-ovest, in parte incassata nel terreno seguendo la naturale configurazione del terreno e servite da piccole strade con lo stesso orientamento, utili anche al deflusso delle acque.

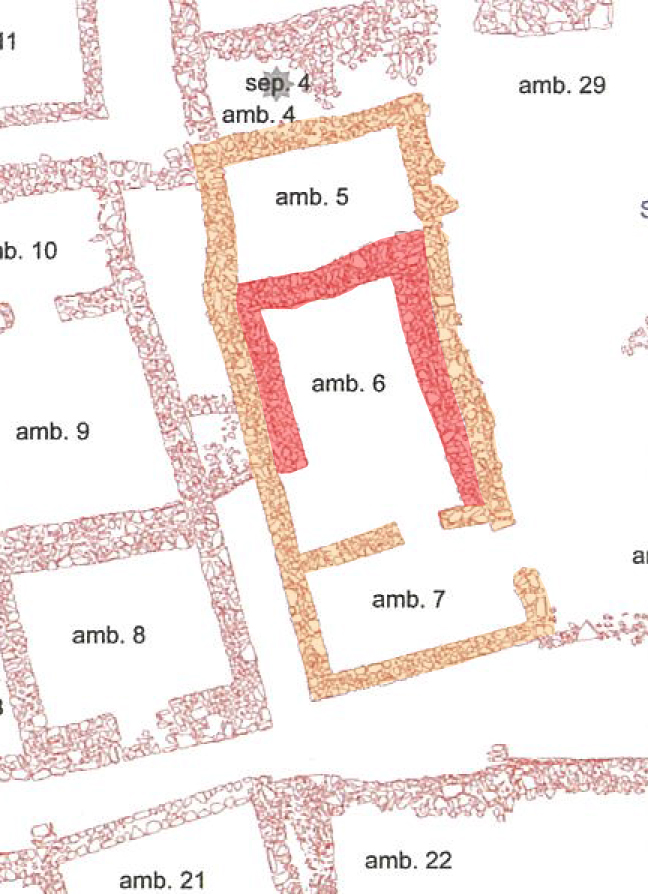

Se osserviamo quanto emerso nel settore di abitato finora scavato, le tracce di questo sviluppo appaiono osservando le strutture dell’abitazione costituita dagli ambienti 5, 6 e 7, il cui nucleo originario sembra essere l’ambiente 6.

In tale dinamica di trasformazione è stata vista da alcuni studiosi l’assimilazione di un modello abitativo, di tipo greco, basato sulla diversificazione e specializzazione nell’uso degli ambienti domestici.

Così come alla scala urbana si assiste alla formazione di un impianto costituito da isolati regolari, vicino a criteri urbanistici di matrice ellenica, delimitati dalle strade di disimpegno in senso est-ovest e da assi viari di distribuzione in direzione nord-sud. Peraltro la dimensione similare delle unità abitative, all’interno di lotti delimitati da strade ortogonali, lascia supporre una progettazione unitaria e la volontà di tramutare l’insediamento capannicolo in una una città, secondo uno schema di maggior efficienza conosciuto grazie alle relazioni instaurate con i coloni.

Tuttavia,la gradualità e la coesistenza per molti decenni di tradizioni e usi autoctoni e a fianco ad altri di tipo greco, come testimoniato dai rinvenimenti, suggerisce un processo di ellenizzazione meno repentino che in altre zone della Sicilia[3], e forse analogo in gli altri centri siculi in area nebroidea.

Il sito tra la fine del V e l’inizio del IV sec. a.C., subisce un evento traumatico, non si hanno notizie certe se di origine bellica o naturale, e viene abbandonato. Riferite a questo periodo sono state rinvenute delle sepolture su alcune delle abitazioni ellenistiche. Certamente va valutata la rilevanza della coincidenza, negli stessi anni della distruzione del centro, probabilmente schierato con i Cartaginesi, con la fondazione a circa 11 km a NE, dirimpetto, della colonia di Tindari, fondata da mercenari al servizio di Siracura al termine di una vittoriosa campagna bellica, che porterà al momentaneo allontanamento dei Cartaginesi dall’Isola.

L’abbandono del sito ha permesso di preservarne l’assetto e attraverso gli scavi di aprire una finestra su una realtà poco conosciuta: quella degli insediamenti autoctoni in fase di evoluzione verso modelli di origine greca.

L’interpretazione delle testimonianze archeologiche portate alla luce spinge a riflettere sulla nozione stessa di “ellenizzazione”, nella sua accezione di acculturazione, che con l’avanzare delle ricerche si rivela un fenomeno sempre più complesso e differenziato, che non può prescindere dai contesti specifici.

L’uso meccanico e spesso riduttivo con cui è stata usata la categoria di “ellenizzazione” può implicare una semplificazione estrema e anti-storica di processi che vanno invece visti nella loro autonomia e ricchezza.

L’auspicio è di superare la prospettiva ellenocentrica nell’osservazione di fenomeni storici e culturali che implicano l’incontro di Greci e non Greci, una visione che sottintende sviluppo incivilimento, presupponendo il ritardo, la barbaricità della controparte anellenica, dovuto soprattutto alla fisionomia tuttora evanescente delle società non greche.

Vista la scarsità di notizie dalle fonti storiche, lo studio degli assetti territoriali e delle dinamiche insediative, attraverso la ricerca archeologica sul campo, riveste un ruolo di fondamentale importanza nel ridefinire un “immaginario dell’incontro” e apre alla possibilità che il fenomeno acculturativo fra Greci e non Greci sia, in alcune particolari condizioni, dettata da una scelta e dalla volontà di assumere usi, pratiche e strategie ideologiche conosciuti attraverso la controparte ellenica, non come meccanismo di debolezza intrinseca ma come dinamica di trasformazione endogena[4].

di Davide Motta con la collaborazione di Michele Fasolo | nITro

[1] FASOLO M., Tyndaris e il suo territorio I: Introduzione alla carta archeologica del territorio di Tindari, Roma, MediaGEO, 2013.

[2] TIGANO G., COPPOLINO P., Gioiosa Guardia. L’Antiquarium e il sito archeologico, Rubbettino, 1999.

[3] COLLURA F., Gioiosa Guardia: modalità insediative e urbanistica di un centro indigeno di epoca tardoarcaica in area nebroidea, 2014.

[4] FRISONE F., La categoria storiografica di “Ellenizzazione” e l’interpretazione dei rapporti e delle forme di contatto fra greci e non greci nell’Italia sud-orientale fra VIII e V sec. a.C., Tesi di dottorato, UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI BARI, FACOLTÀ’ DI LETTERE E FILOSOFIA, DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA ANTICA, AA.AA. 1992-95